ひとくちに、化学合成といってもたくさんあります。PAO、エステル、XHVI、GROUPⅢ等代表的なものです。

エステルには極性基があって、金属に吸着するが、鉱物オイルは極性基を持たないので 吸着しないからエステルの方が有利だという見方もあります。(極性を持っていると、磁石のように金属面に吸着するってことです。)

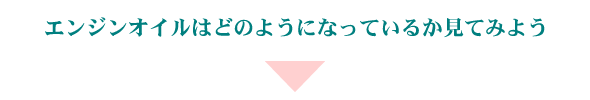

確かにその通りですが、これはベースオイル単体で見た場合だけで、エンジンオイルは、ベースオイルだけで成り立っているわけではありませんから、あまり意味をなしません。なぜなら、無極性の鉱物オイルには「極性を持った添加剤を配合するから」吸着という作用は、作り上げることが可能なのです。

エンジンオイルは料理と同じで、調味料次第で、その性能(味付け)はまったく違う物になってしまうからです。

性能を左右する添加剤は各メーカーの技術の固まりです。その技術は潤滑性も変えてしまいます。どんなに「エステル」が潤滑性が高くとも、添加剤の技術でどうにでもできるのです。だからこそ、ベースオイルの善し悪しを議論するのではなく、「基本的なエンジンオイルの働き」を見るべきでしょう。

極性を持って、金属面に物理吸着する「エステル系」。でも鉱物オイルは極性を持たないので、金属表面に物理吸着はしません。鉱物オイルは無極性ゆえに「極性を持った添加剤」を配合するので、エステルが有利とか鉱物が不利という公式は成り立たなくなっています。

だから、極性を持ったエステルだから有利だというのは断言できないのです。

![]()

エンジンオイルには粘度と言う物があります。○○W-20・○○W-30・○○W-40・○○W-50など粘度はベースオイルに添加される添加剤で作られます。

気密性は○○W-20<○○W-30<○○W-40<○○W-50の順で高くなっていき、圧縮(気密)性を保ちます。

過走行のエンジンはこの気密性が摩耗で弱くなり、オイル消費や白煙を出すことになります。

気密性をアップすれば、このオイル消費や白煙は止まることになります。高粘度を入れることで気密性はアップします。

そして、エンジンオイル屋のケンドールは、他メーカーと比較しても粘度低下を起こしにくいとこと立証しています。

|

|

![]()

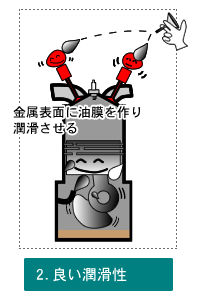

金属表面に油膜を作り摩擦を抑え、滑りを良くします。この潤滑性はベースオイルが元々持っている潤滑性だけでなく、添加される添加剤で向上することができます。

例えば、ベースオイルが持つ潤滑性が100とするならば、添加剤を配合することで、110や120に高める事ができます。

ベールオイルだけで潤滑性の善し悪しを判断はできないのです。

ケンドールは高い添加剤技術によって、化学合成に勝るとも劣らない潤滑性を持っています。 |

|

![]()

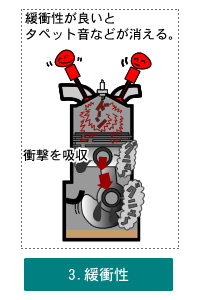

エンジン内部では金属同士が常にぶつかり合っています。ぶつかると、カタカタと言う音やゴロゴロと言う音が出ますが、オイルがぶつかり合う時の衝撃を吸収し、エンジンを静かにしてくれます。

オイル交換直後、エンジンが静かになるのはこのためです。

粘度が高くなればなるほど、金属同士がぶつかり合う衝撃を吸収していきます。この粘度は添加剤で作られます。

2000kmも走ると、エンジンの音が気になりませんか?それは添加剤が劣化して、「粘度低下」を起こしている証拠です。ケンドールはlこの「粘度低下」を起こしにくいオイルです。 |

|

![]()

ブローバイガスの混入やエンジン内部に貯まった汚れを中和し、分散させ、汚れの分子が小さくなればなるほど、良い添加剤ということです。

ロングライフオイルはこの清浄分散性がレーシングオイルよりも高いと言えます。

汚れはヤスリの役目をして、摩耗を促進させますから、汚れの分解中和はとても重要な役目をしています。 この清浄分散性は添加剤で作られます。

ケンドールの清浄分散性は他メーカーと比較しても大幅に違うため、2万km交換不要のロングライフが可能になっています。 |

|

![]()

金属は放置すれば一日でサビてしまいます。そのサビを防止する役目を果たしています。

駐車場に車を止めていると、一晩でブレーキローターがサビているところを見たことがありませんか?

長期間放置したエンジンはこの防錆性が弱いと、サビてしまいまい、エンジンが壊れる事も多々あっています。

|

|

![]()

エンジンオイルはエンジン内部を冷却する役目を持ちます。そして化学合成オイルとパラフィン系鉱物オイルとの違いが出るのは冷却性でしょう。

分子が小さな化学合成オイルは冷却性が悪くパラフィン系鉱物オイルは冷却性に優れています。

この冷却性だけは、添加剤で作り出すことはできません。

ケンドールはパラフィン系鉱物オイルにより、優れた冷却性を発揮します。 |

|

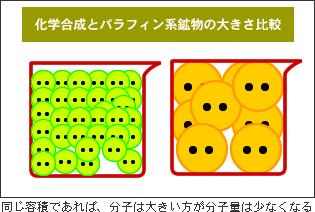

化学合成オイルの分子とパラフィン系鉱物オイルの分子の大きさは全然違っています。

分子量が多ければ多いほど、密度が高くなり、熱っしにくく、冷めにくいという特性を持つことになります。 |

|

大切なのは、ベースオイルが持つ「素性」です。それが分子の大きさ!分子が小さく密度が高い化学合成よりも、一方パラフィン系鉱物オイルは分子が大きく、密度が低くい

どちらがエンジンオイルとしての「素性」がいいのかです。

分子が小さく密度が高い化学合成は熱を帯びにくく、冷めにくいという「素性」を持っています。熱を帯びにくいと言うのは、一見凄いメリットのような気がします。

ところが、一度高温になってしまったエンジンオイルは、冷えにくいということ。

サーキット走行などをした時、油温が上がりすぎて、クーリングラップ(冷却のため速度を落としての走行)をしますが、この時エンジンが冷えないということになってきます。エンジンを切らない限り下がらないってこと経験ありませんか?

パラフィン系鉱物オイルは分子が大きく、密度が低くい。熱しやすく、冷めやすいと言う「素性」を持っています。化学合成よりも油温の上昇は早いけども、冷めるのも早いってことです。なので、走行中に油温が下がり始めます。

安心宣言

便利なお支払い

返金保障

商品到着後7日以内にご連絡いただきましたら未使用品に限り、返品・交換いたします。

代引き手数料無料

ポイント還元

セキュリティ万全